2019年以来,半导体芯片价格均出现不同程度的涨价,MCU是这一轮最严重的芯片缺货事件之一。强劲的MCU需求,是这一轮最严重的缺货品种之一。晶片市场向来受供需行情的影响,严重的供需失衡,MCU也迎来了暴涨潮。就以意法半导体(ST)为例,最近有供应链人士总结,渠道经销商价格大幅上涨,爆款型号较2019年上涨近13倍。

该机构指出,汽车和物联网是MCU市场增长的重要推动力,传统汽车单车用量超过70辆,预计智能车用量超过300辆,将显着拉动MCU需求。

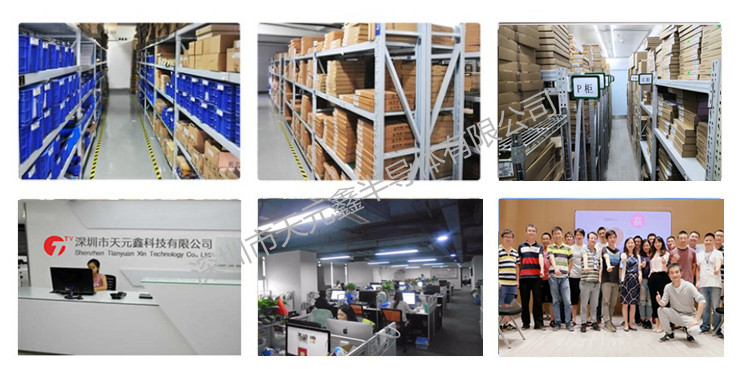

作为国内知名的MCU代理商(吕艳15013767173手V同号),储存了300多万片现货库存,涵盖一万多种产品型号,拥有大量的电子元器件产品,同时能帮客户找到大量电子元器件。

长久以来,天元鑫与海外数百个品牌代理商渠道长期合作,充分调动全球库存资源,让货流得到最有效的流通利用。作为有效补充,双方结合天元鑫电子元器件现货供应的本土化服务优势,双方共同开拓中国市场,为广大客户群体提供优质产品和高效完善的技术服务。

同时,天元鑫在香港长期备有大量电子元器件现货,品种全,价格优,交货快,电子元器件专业配套齐全,并竭诚为广大用户及经销商提供周到的服务。

国外MCU工厂交期再延长。

世界MCU行业市场集中度较高,主要市场为意法半导体(ST)、恩智浦(NXP)、瑞萨(Renesas)、英飞凌(Infineon)、微芯科技(Microchip)等国际半导体大厂占据,2019年前五大供应商的市占83%。特别是在中国MCU市场上,情况也相似,长期以来,中国MCU市场主要由意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂垄断,海外MCU的中国市场是绝对优势。

但是,目前MCU缺货情况严重,交期最多延长了4次。MCU产品的正常交货期为8-10周左右,而目前包括英飞凌、恩智浦、意法半导体等国际大厂均有延期交期。其中,ST的MCU产品在2021年Q1就出现了长达52周的交期。

而且更加值得注意的是,由于供需失衡状况持续,部分MCU产品在2021年Q2中也保持了紧张态势。根据富昌电子资料,到2021年Q2,多数MCU货期仍呈延展趋势,其中Q1供应尤为严重的ST甚至出现“无货可供”的状态,需要根据厂家再安排发货。

延期、海外MCU“无货可买”还只是中国终端企业面临的难题之一,随之而来的“买不起”也让不少企业陷入了生存困境。

另一些中小企业也表示,涨幅13倍并非最夸张,ST有MCU型号的芯片甚至翻了几十倍,一颗ST芯片比前一代产品还要高,而且还存在着现金支付的隐形要求。天元鑫表示:“终端企业现金流不足,比如之前预计购买MCU要花一百万,现在要一千万以上,还要付现金。货物太少,人多了。”

国内MCU替代成为趋势。

国外MCU价格大幅上涨,加之中美贸易摩擦下国产替代已经成为一种趋势,国产品牌凭借靠近中国市场的优势和多年的技术积累,正在蚕食原属于ST的市场。总体缺货的行情下,尽管国产MCU同样面临着价格上涨和缺货的情况,但国产MCU并非供应链中的主角,在价格和交期的稳定供应方面表现明显优于海外MCU,成为中国终端企业的优选。

首先,在消费和工业市场,中国MCU品牌在中低端消费和工业应用场景的早期布局和产品成熟,正成为ST的“平替”。对于MCU要求较高的汽车领域,中国品牌应用还不多,但本轮海外MCU缺货明显给国产芯片厂商带来发展机遇。已经拥有大批量MCU产品的国产芯片厂商对芯师爷表示,由于缺芯,国内许多汽车品牌对国产MCU的引进表现积极。总体而言,尽管国内MCU在中高端市场的应用与技术还远远不及海外MCU巨头,但国内MCU在各领域加速引进也是现实。

根据业界介绍,MCU替代是市场选择,更是技术选择,一旦国内厂商用海外MCU取代国产品牌,相应的开发流程也会随之转换成适配国产芯片,而国产MCU则是技术上的选择,而国产MCU则是长期利好。

目前,我国的MCU控制芯片种类最多的是MCU控制芯片,而国内MCU控制芯片企业最弱。到目前为止,中国半导体自给率为15%,而汽车芯片自给率不到5%。

扫一扫立即加关注

扫一扫立即加关注